CRITICA 8 - GADDA WALTER - Pittore

Menu principale:

- Home Page

- OPERE

- BIOGRAFIA

- ESPOSIZIONI

- BIBLIOGRAFIA

- CRITICA

- "SPOTLIGHT"

- CONTATTI

- Privacy

- Cookie policy

CRITICA 8

Walter Gadda è pittore. Per istinto, vocazione, determinazione. Pittore, e proprio perciò non innamorato della disciplina, delle liturgie d’atelier dietro le quali per troppo tempo si è mascherato l’esercizio vacuo del dipingere, del “fare il quadro”. E neppure delle giaculatorie e delle petizioni di principio di chi ha inteso – erano gli anni ’60 e ’70 – esorcizzare la disciplina stessa stilizzandola in mero atteggiamento concettuale.

Gadda la pittura la ama, la vive come mozione della presenza e insieme, in fervida congenita ambiguità, interrogazione della distanza; come rapporto corporeo con il quadro e a un tempo come allontanamento irrevocabile dello sguardo. Per questo ne rispetta l’anima, non i rituali esteriori.

Nasce, come molti della sua generazione, affascinato dalla pratica autre. Soprattutto per quella sua scelta di farsi implicazione totale del flusso affettivo dell’artista nella pratica, espressione piena di una soggettività eretta a unicum mitico, esperienza totale del costituirsi nell’opera di un corpo autonomo dotato di senso, che non è raffreddata – e anzi distillata – dalla consapevolezza che ciò presuppone scelte, e processi, e un’“espressione semplice del pensiero complesso” (come voleva Barnett Newman, uomo di nuove classicità), ampia e potente ma senza eloquenza, senza retoriche; e l’atteggiarsi di tutto ciò entro una superficie perimetrata e padroneggiabile perché sia mentalmente esperibile.

Per converso non interessano, a Gadda, la tensione drammatica e la cecità pragmatica,quanto piuttosto il filtro intellettuale che sotto il lavorio delle materie e dei gesti, sotto l’erompere del colore e delle sue autonome vocazioni formative, esiti in assetti naturali, congruenti, dotati di senso e identità.

Tale attitudine è ciò che gli ha fatto intuire e rivivere lo snodo critico potente che ha portato nella modernità l’idea di dipinto a farsi, da riscrittura e restituzione del mondo, mondo; da porzione separata e codificata di spazio visivo, spazio. Con ciò facendosi, senza concedersi al prestigio epidermico della maniera grande e della forzatura di grazia, anche figlia di un’intensità così autenticamente felice da non voler ricorrere necessariamente ad abbigliamenti sensibilistici.

Lo snodo è stato, nelle vicende cronistiche dell’arte, quello che ha fatto emergere dall’arcipelago autre una nozione problematicamente viva di objecthood, un essere cosa del dipinto che lo proietta, oggetto sovranamente discontinuo tra gli oggetti, nell’ambito d’esperienza nostro usuale. Il quadro, dunque, come “cosa mentale” e insieme materiale, come precipitato espressivo e individuo vivente l’ordinaria vita d’esperienza: che dalla congeneità di presenza e separatezza assume ulteriori aromi, inderogabili, di senso.

Senza rimemorare la polemica tutta tra un Clement Greenberg che considerava essenziali “flatness and the delimitation of flatness” per identificare concettualmente un quadro, e le pratiche di opera oggettuale “a kind of art nearer the condition of non-art”, e un Michael Fried che, stabilendo criticamente proprio il valore di objecthood, diceva con Bob Morris dell’opera come possibile oggetto “self-important”, è chiaro che chi, come Gadda, abbia compiuto la propria formazione a partire dagli anni ’70, tra pratiche polimateriche storiche – da Dada all’esempio prampoliniano e burriano – e fervore di dibattito sull’arte oggettuale, potesse e dovesse in un certo senso necessariamente affrontare la questione, trovare le proprie risposte.

Per Gadda, è stata la scelta di non straniare definitivamente la forma/pittura, assumendone il codice originario, ma cristallizzando le polarità tra immagine e corpo dell’immagine, e tra presenza fisica e distanza psicologica dell’opera, in una esemplarità ripensata.

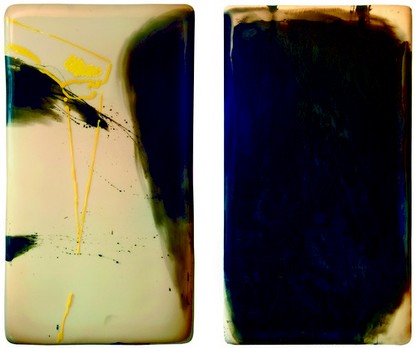

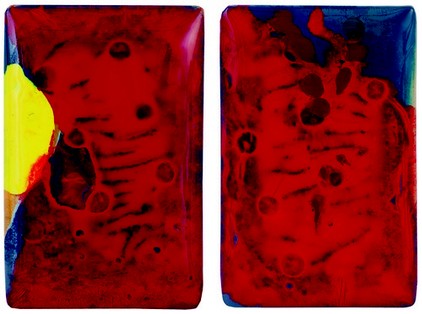

Nasce da qui la sua scelta di far quadri, ancora, che quadri siano, ma configurandoli come superfici fisiologicamente consistenti in virtù dell’assunzione della gommapiuma come supporto, e del tegumento straniante di una plastica lucente, tesa, luministicamente ambigua.

Né è da dimenticare che proprio negli anni ’60 un Giulio Turcato aveva dato esempi straordinari d’implicazione linguistica di questo materiale, tanto da far scrivere a Nello Ponente, che lo presentava alla Biennale veneziana del 1966: “Non è nemmeno art de reportage, in quanto lo stesso supporto di gommapiuma [...] non è assunto come un oggetto trovato e subìto, ma come un mezzo che si integra perfettamente, con le sue qualità particolari, alla qualità della materia cromatica, che ne accentua la presenza, variandone le incidenze luminose, e che la trasforma, da piatta stesura, in una differenziata corposità strutturale”.

Sottoscrivibile in buona parte da Gadda e per Gadda, è tale lettura, perché vi è cruciale proprio la natura sostanziale del colore, un nero tra furore e melanconia, rossi e blu e gialli che conoscono il passo dell’aggrumarsi e del dilavare, della consistenza materiale e della trasparenza; e non meno il ragionare d’incidenza luminosa.

Enunciata una evidente, tattile fisiologia dell’opera, subito Gadda ne preclude le confidenze in virtù della pellicola tesa che decide una distanza irrevocabile tra la luce di pittura e l’occhio del riguardante, implicando l’eventualità fisica della luce naturale incidente sulla shape dell’opera.

Se in taluni casi l’artista si spinge sino ad assumere pienamente la qualità fisica concreta dell’opera, animando e alterando questa pelle stessa con altre immissioni oggettuali con più evidente poggiatura Dada, è nei quadri in cui si verifica l’incontro deviante tra due diverse aspettative di visione, e due condizioni d’esperienza solo in parte mediabili, che il focus del suo problema espressivo trova il più alto grado di fervida ambiguità.

Entra in gioco, qui, una sorta di qualità spaziale totalmente altra, introversa, costituita per crescita organica del colore e dei suoi segni in stratificazioni laboriose, increspate di toni, cui la fisicizzazione successiva conferisce un grado contraddittorio di assertività, continuando a chieder distanza, e una sorta di fruizione teatralizzante, a ciò che l’occhio vorrebbe assaporare in pascolo esclusivo, ravvicinato, confidente.

Sono immagini di pittura in cui avverti il trepidare d’un poetico possibile – e s’avverte, ancora, l’ansia di “un plus grand lyrisme” esplicitata da Georges Mathieu, la tensione dell’“abstractionisme lyrique” intuita da Jean-José Marchand – queste opere infine, ha scritto Dalmazio Ambrosioni, storico sodale di Gadda, “hanno un brio sinistro, […] sono dominate da una fredda inquietudine”.

Suadenti e stranianti, sono queste opere di Gadda. Soprattutto, vive.

Grande dittico, 2011 - 2 di cm. 188x104

redingote, 2011 - cm. 141x61

Omaggio, 2011 - 2 di cm. 46x25